Resumen

El crimen organizado ha expandido sus estrategias, consolidando su presencia transnacional y aumentando sus ganancias. Su poder financiero, el uso de tecnología, la diversificación de actividades y la competencia desleal resultan difíciles de combatir cuando los gobiernos carecen de eficacia legal y de políticas criminológicas basadas en evidencia científica. Fenómenos como la trata de personas requieren un enfoque integral que contemple la mejora regulatoria, la dimensión social y el impacto de la impunidad. En este sentido, el presente trabajo aporta una perspectiva económica y social para su análisis.

Palabras clave

Economía de la delincuencia, trata de personas, derecho económico, criminalidad de cuello blanco.

Abstract

Organized crime has expanded its operational strategies, fortifying its transnational presence and profits. Its financial capacity, technological advancements, diversification of activities, and unfair competition appear formidable if governments are unable to effectively enforce legal frameworks and criminological policies grounded in scientific evidence. Addressing issues such as human trafficking requires necessitates a comprehensive approach that considers regulatory improvements, societal concerns, and the costs of impunity. This work contributes from an economic perspective, shedding light on the economic aspects of crime and human trafficking.

Keywords

Economics of crime, human trafficking, economic law, white-collar crime.

Sumario

I. Introducción. II. Economía y delincuencia. III. Impacto económico de la delincuencia organizada. IV. La trata a nivel mundial. V. Ganancias y valor del negocio. VI. Percepción de impunidad. VII. Conclusiones. VIII. Referencias.

I. Introducción

La identificación, contención y reducción de los factores criminógenos y victimógenos trasciende ampliamente el ámbito penal cuando se analizan fenómenos complejos como la trata de personas. Si bien el análisis jurídico es fundamental, resulta insuficiente para comprender a cabalidad esta actividad, que se posiciona como una de las más lucrativas del crimen organizado, solo por detrás del tráfico de armas y de drogas. Su estudio requiere un enfoque integral desde las ciencias sociales y penales que permita examinar sus dinámicas, causas, consecuencias, alcances, modalidades y actores, con especial atención en la racionalidad económica que la sostiene.

Desde el punto de vista económico, el análisis del Derecho Penal constituye una visión complementaria y útil para diseñar mecanismos institucionales que ayuden a contrarrestar la conducta delictiva. Por ello, es importante explicar, primero, las razones y los efectos de conductas que van en contra de las instituciones formales.

Lo principal es pensar diferente a una disciplina autosuficiente, por llamarlo de alguna manera, y retarnos a pensar de manera interdisciplinaria. (Roemer, 2009, pp. 155-161)

La economía, como ciencia, estudia la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes, servicios y mercancías, pero también las relaciones humanas que están detrás de una transacción comercial o de un producto, incluyendo la sustentabilidad o explotación de todo aquello que hace posible la generación y circulación de capital, destacadamente, el medio ambiente y los trabajadores, pues, como sabemos, paralela a la economía formal, existe una subterránea (Gómez Tagle, 2016, pp. 116-117), en la que el mercado —conocido como negro y gris, dependiendo de su ilegalidad y canales de distribución— regula más que las leyes, lo que a menudo socava derechos y obligaciones.

El universo de actividades, capitales e individuos, que integra lo que denominamos economía subterránea, conocida también como economía informal o paralela es de tal magnitud que su importancia económica contemporánea es similar o mayor a la que se deriva de la economía formal. (Silva, 1991, p. 63)

Un enfoque economicista reduce al mínimo las cualidades y facultades humanas —como los sentimientos, los valores y la razón ética— cuando entran en conflicto con los procesos productivos, el individualismo económico, el consumo y la reproducción ampliada del capital (Gómez Tagle, 2016). Por ello, es fundamental ampliar la perspectiva, especialmente cuando lo que se comercializa transgrede la ley penal y los derechos humanos e impacta en aspectos esenciales como la dignidad, lo que ocurre en el caso de la trata de personas.

Como actividades de la economía subterránea podemos reconocer, entre otras: producción y distribución del contrabando de mercancías manufacturadas, conocido comúnmente como fayuca; el narcotráfico en todas sus dimensiones y modalidades; el lavado de dinero; el tráfico inmobiliario; los juegos y apuestas ilegales; la prostitución; el tráfico de información y de órganos humanos; ciertos manejos en la bolsa de valores; la venta de poder y de infantes, así como cierta producción domiciliaria, pequeñas empresas familiares y algunas maquiladoras al interior de nuestra economía. (Silva, 1991, pp. 63-64)

Las adopciones ilegales con fines de explotación, el financiamiento al terrorismo, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la prostitución forzada y la trata de personas con fines de extracción de órganos son ejemplos de las actividades que realiza la criminalidad organizada (Gómez Tagle, 2009).

El acceso a la justicia es, en este sentido, un elemento clave que no podemos soslayar, definido como el derecho a reclamar por medio de las instituciones administrativas y judiciales competentes la protección de bienes legalmente reconocidos, logrando que las autoridades resuelvan y se pronuncien en tiempo y forma, argumentando el sentido de sus determinaciones. (Gómez Tagle, 2016, pp. 117-118)

Bienes jurídicos fundamentales, como la dignidad, la libertad y la personalidad, se ven vulnerados por los intereses económicos del crimen organizado (Quintino, 2010) que prioriza la rentabilidad sobre los derechos humanos y el orden legal. Por ello, resulta fundamental abordar estos temas desde una perspectiva interdisciplinaria, con la protección de los derechos de las víctimas y los ofendidos como eje rector, con hincapié en la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. Lo anterior, en cumplimiento de los parámetros establecidos en documentos como la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, establecidos en 1985 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

II. Economía y delincuencia

En noviembre del año 2000, Estados Unidos fue sede de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo, aunque entró en vigor en septiembre de 2003. En su artículo 2 se definen: los bienes, decomiso, delito determinante, delito grave, embargo preventivo o incautación, entrega vigilada, grupo delictivo organizado, grupo estructurado, organización regional de integración económica y producto del delito.

Este documento jurídico define a un grupo delictivo organizado como:

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (unodc, art. 2.a)

La estructura implica distribución y orden de las actividades que realiza esta microsociedad, de modo tal que su ejercicio es continuado. Los objetivos de quienes la integran, aunque diversos en su origen, coinciden en el lucro, lo que los lleva a planificar y cometer actos ilícitos, al mismo tiempo que explica su comportamiento basado en la racionalidad económica imperante, sustentada en un interés común.

En su definición, se advierte que no es requisito la concreción del acto pensado. Basta con la planificación —incluso, la simple planeación— para caer en el supuesto legal, cuestión explícita al proscribir actuaciones concertadas “con el propósito de cometer uno o más delitos […]” (unodc, 2004, p. 5). Al no ser digno el objetivo que se pretende conseguir, se sancionan las conductas que tengan el ánimo, la intención o el dolo de llevarlo a cabo.

La articulación de esfuerzos de, al menos, tres personas para cometer delitos, buscando obtener bienes económicos o materiales, es suficiente para considerarlo un grupo delictivo organizado. Complementariamente, en noviembre de 1996 se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; con el paso de los años, se mejoró su contenido, atendiendo al análisis hecho a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. (lfcdl, art. 2)

En ese mismo artículo, la fracción sexta incluye:

Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles. (López, 2012)

La delincuencia organizada transnacional, desde los enfoques económico y criminológico, actúa como microsociedad y como empresa, cuyos volúmenes comerciales generan tasas de ganancia altas y significativos márgenes de rentabilidad, lo cual le permite expandir su lista de clientes, productos, servicios y zonas de influencia; fortalecer sus capacidades de negociación, amenaza y corrupción; infiltrarse en espacios empresariales, políticos y de gobierno; mejorar sus sistemas digitales de información y de espionaje; recrear el mercado de producción-distribución-consumo.

La corrupción, como acción y efecto de corromper, es una práctica frecuente en las organizaciones, sobre todo en las instituciones públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de éstas en provecho de sus gestores. Sobornar a alguien con dádivas o favores especiales ¡lamentablemente! se da cotidianamente en países con instituciones débiles, aparejado con la cuestión deleznable de la impunidad. (Gómez Tagle et. al., 2019, p. 50)

Esto provoca que se deje de investigar y, por consecuencia, de sancionar gran cantidad de hechos con apariencia de delito.

El gobierno, en sus tres niveles y tres ramas, tiene un papel importante para mejorar el Estado de Derecho en México, pues podría dotar a la sociedad de un marco legal y regulatorio más eficiente y transparente, que promueva la generación de riqueza y castigue la búsqueda de rentas. Asimismo, es crucial un papel más activo del gobierno para hacer que el marco legal se cumpla y se reduzca la impunidad con la que se cometen diversidad de delitos, tanto del fuero federal como del fuero común. Ello aumentaría la certeza entre los agentes económicos de que sus derechos de propiedad están efectivamente garantizados y protegidos, lo cual reduciría el premio exigido para invertir, derivando en un mayor índice de inversión y mayor crecimiento económico. (Katz, 2009, p. 79)

Para contribuir a evitar la comisión de delitos, se generó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), aprobada por Naciones Unidas en octubre de 2003 y abierta a firma durante la Conferencia Política de Alto Nivel que se celebró en diciembre del mismo año, en Mérida, Yucatán. En su preámbulo, se manifestó la preocupación por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, entre las que destacó la que es organizada y de carácter económico, de ahí que la corrupción dejó de ser un problema local o aislado para convertirse en transnacional, lo cual afecta a todas las sociedades y economías, por lo que es básica la cooperación para prevenirla, atenderla, enfrentarla y superarla.

Hechos como el abuso de funciones, el blanqueo de capitales, el encubrimiento, el enriquecimiento ilícito, la malversación o peculado de bienes, la obstrucción de la justicia, el soborno y el tráfico de influencias, entre otros, son aspectos prioritarios por evitar en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Para lograrlo, uno de los aspectos centrales es la inteligencia financiera, entendida como la “capacidad de comprender o entender la manera en que se realizan las transacciones financieras con objeto de esconder su origen ilícito” (Gluyas, 2007, p. 7), cuyo sustento es el reporte, seguimiento y probanza de operaciones sospechosas (relevantes, inusuales y preocupantes). No obstante:

El objetivo de demostrar el origen ilícito del dinero a través de la aplicación de la ley en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita es tan complicado, que en el proceso penal se ha invertido la carga de la prueba, y es el incriminado quien debe demostrar la licitud de los recursos, y no la autoridad, la ilicitud de los mismos. (Gluyas, 2007, p. 7)

El blanqueo de bienes o el lavado de activos es clave para explicar el éxito de la delincuencia organizada, debido a que la transformación de fondos ilícitos en capital (conjunto de bienes y de dinero del que se puede obtener ingresos en el futuro) permite la comisión de más delitos, entre los que destacan la corrupción, el tráfico de armas y el financiamiento al terrorismo. Para comprender la economía de la delincuencia debemos, por tanto, considerar que el proceso de lavado de dinero sigue un ciclo en el que los activos ilícitos se combinan con fondos legítimos para ocultar su origen. Este ciclo consta de tres etapas: colocación, separación e integración (Gluyas, 2004). Al descomponer el proceso en estas fases, se identifican patrones recurrentes y puntos vulnerables, ya que quienes llevan a cabo el lavado de dinero deben operar dentro de ciertas restricciones legales y administrativas, entre las que destaca las de naturaleza fiscal, por lo que estas deben supervisarse y actualizarse de manera constante (Gluyas, 2007; Michel, 2008).

III. Impacto económico de la delincuencia organizada

Para este análisis se parte de la definición de trata de personas establecida en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual destacaremos sus elementos clave: conductas, medios, fines y modalidades, para su mejor comprensión y estudio.

En dicho instrumento se detalla que la trata de personas es el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas (conductas), mediante la amenaza, fuerza, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad, o dar/recibir pagos o beneficios (medios) para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación (fines). Esta última incluirá, como mínimo, la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos humanos (modalidades).

Al respecto, las ganancias o beneficios económicos totales del mercado ilícito se estiman en 32 billones de dólares al año, lo que representa, aproximadamente, un promedio anual de 13 mil dólares anuales por cada trabajador forzado (oit, 2005, p. 55).

La trata de personas es un fenómeno complejo que opera en formas y estructuras diversas, por lo cual las dimensiones del negocio varían según modalidades de la explotación, perfiles de las víctimas, regiones y otros factores propios de cada país; sin embargo, es factible idear un modelo de negocio para segmentar sus etapas y actores, así como para entender su dimensión económica en momentos diferentes. Este podría formularse como se sugiere a continuación:

|

Estructura de negocio

|

|

Redes criminales

|

La trata de personas implica redes criminales organizadas que seleccionan, reclutan, transportan, explotan y mantienen en cautiverio a las víctimas, cuya estructura operativa es determinada por los contactos y habilidades de sus segmentos, la cual es reformada cada vez que investigan, detienen o ejecutan a personajes clave.

|

|

Cadenas de suministro

|

Algunas operaciones de la trata de personas funcionan de manera similar a una cadena de suministro, con diferentes actores involucrados en seleccionar, reclutar, transportar, explotar, beneficiarse de las víctimas y mantener el ciclo.

|

|

Jerarquías

|

Dentro de las organizaciones hay estructuras jerárquicas que incluyen a líderes, traficantes, explotadores, reclutadores y otros participantes menores.

|

IV. La trata a nivel mundial

- Explotación laboral: la trata de personas puede implicar la explotación en sectores económicos como la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, la hostelería, entre otras. Esta dimensión de negocio, a nivel global, registra uno de los mercados de trata más importantes. El 38.8 % de las víctimas de trata se registró en este rubro en 2020 (unodc, 2023, p. 23). Las formas más comunes de explotación laboral están representadas por las actividades de agricultura (29 %), pesca (28 %), seguido por trabajo doméstico (10 %) y servicios de limpieza (8 %) (unodc, 2023, p. 37).

- Explotación sexual: las víctimas son obligadas a prostituirse o a mostrar la intimidad de su cuerpo; son explotadas sexualmente en burdeles, casas de cita, clubes nocturnos, espacios públicos abiertos o en línea. De manera similar a la explotación laboral, esta dimensión del crimen organizado representa el 38.7 % de las víctimas (unodc, 2023, p. 23), lo cual significa que, si sumamos ambas formas de explotación, laboral y sexual, se obtiene casi el 80 % (77.5 %) de la incidencia detectada. Este dato es significativo para diseñar, evaluar y dar seguimiento a las estrategias de política criminológica y de atención victimal (Gómez Tagle y Juárez, 2014).

- Extracción y tráfico de órganos: en casos extremos, las personas son objeto de la trata con el fin de extraer alguno de sus órganos, tejidos o células, para posteriormente lograr su comercio. Esta modalidad de explotación representa una baja incidencia con el 0.2 % (unodc, 2023, p. 23), pero lo relevante es que sí existe, además de que involucra a profesionales de la salud, como directores de unidades de trasplante, personal médico y hospitalario, técnicos de los laboratorios de análisis de sangre y de tejidos, además de otros actores, como agentes de seguro médico y “cazadores” de órganos encargados de la captación de “donantes” entre poblaciones vulnerables.

- Matrimonios forzados: en algunas culturas, las personas, especialmente mujeres jóvenes y adolescentes, son forzadas a contraer matrimonio, lo que viola el interés superior de la niñez y la adolescencia. Esta modalidad registra una relativa baja proporción del mercado, con el 0.9 % (unodc, 2023, p. 23), lo cual es positivo porque es parte del empoderamiento progresivo femenino en cuanto al ejercicio de sus derechos.

- Actividades criminales forzadas: la delincuencia organizada a menudo recluta, sin opción de negarse, so pena de muerte, a personas en situación de vulnerabilidad, como la población migrante indocumentada, con el propósito de que realicen actividades ilícitas, en parte aprovechándose de que carecen de redes familiares de protección al encontrarse en situación de tránsito y desventaja social. Esto representa el 10.2 % de la incidencia victimal (unodc, 2023, p. 23).

- Explotación mixta: esto es, la combinación de más de una modalidad de explotación en una misma víctima. Esta forma registró, en 2020, el 10.3 % del mercado (unodc, 2023, p. 23).

V. Ganancias y valor del negocio

Con estimaciones de 2012, el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (oit), publicado en 2014, estimó que el trabajo forzoso en la economía privada generó ganancias anuales ilegales de usd 150 000 millones (oit, 2014a; oit, 2014b). De este total, alrededor de usd 99 000 millones provienen de la explotación sexual comercial, mientras que usd 51 000 millones provienen de la explotación forzosa con fines económicos, la cual abarca el trabajo doméstico, la agricultura y otras actividades económicas. Esto es, prácticamente dos terceras partes de las ganancias en el mercado provienen de la explotación sexual comercial, mientras que una tercera parte son resultado del trabajo forzoso.

En este sentido, si se cruza esta información con la que se señala en el Global Report on Trafficking in Persons 2022 (unodc, 2023), el cual indica que casi el 40 % de las víctimas representa trabajo forzoso y otro casi el 40 % representa explotación sexual, tenemos que, a partir de dos mercados prácticamente de las mismas dimensiones en términos de víctimas, el retorno esperado de la explotación sexual es dos veces el del trabajo forzoso. Dato relevante y a menudo desconocido.

Lo anterior se traduce en que, si bien los mercados de explotación sexual y de trabajo forzoso representan prácticamente la misma cantidad de víctimas, la explotación sexual comercial resulta dos veces más rentable que la explotación por trabajo forzoso. En efecto, las ganancias anuales por víctima, de acuerdo con la oit, en el mismo reporte publicado en 2014, se estiman de la siguiente forma: cada víctima genera ganancias, aproximadamente, de usd 21 800 anualmente para el caso de la explotación sexual comercial, mientras que la explotación en labores de agricultura, construcción, actividades domésticas o cualesquiera otra de este tipo, oscila anualmente por víctima entre usd 2 300 y usd 4 800 (oit, 2014a). De lo anterior, se desprende que la rentabilidad de la explotación sexual genera, en promedio, aproximadamente seis veces más que el resto de las actividades de trabajo forzoso.

|

Estimación de ganancias y víctimas

|

|

Cifras en usd

|

Asia Pacífico

|

Economías desarrolladas

|

Europa Central y Sureste

|

África

|

América Latina y Caribe

|

Oriente Medio

|

Total

|

|

Ganancias anuales totales

|

usd

$ 51,800,000,000

|

usd

$ 46,900,000,000

|

usd

$18,000,000,000

|

usd

$13,100,000,000

|

usd

$12,000,000,000

|

usd

$8,500,000,000

|

usd

$150,300,000,000

|

|

Ganancias anuales por víctima

|

usd

$ 5,000

|

usd

$ 34,800

|

usd

$ 12,900

|

usd

$ 3,900

|

usd

$ 7,500

|

usd

$ 15,000

|

|

|

Número de víctimas

|

10,360,000

|

1,347,701

|

1,395,349

|

3,358,974

|

1,600,000

|

566,667

|

18,628,691

|

|

Porcentaje de víctimas

|

55.6

|

7.2

|

7.4

|

18

|

8.5

|

3

|

100

|

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oit (2014a, 2014b).

Además, un dato importante es que la tasa de rentabilidad varía considerablemente dependiendo de la región a nivel mundial. En este sentido, las ganancias anuales por víctima de trabajo forzoso ascienden, en general, a usd 34 800 anuales en las economías desarrolladas y la Unión Europea; usd 15 000 en Medio Oriente; usd 12 900 en Europa Central y Sureste; usd 7 500 en América Latina y el Caribe; usd 5 000 en Asia Pacífico y usd 3 900 en África (oit, 2014a; oit, 2014b).

Adicionalmente, sabemos que dos terceras partes de las ganancias globales, es decir, usd 99 000 millones, se atribuyen a la explotación sexual comercial, mientras que poco menos de una tercera parte se atribuye al trabajo forzoso, con alrededor de usd 51 000 millones. Es así como, si se calculan las ganancias por víctima, diferenciadas por su ubicación geográfica y se conocen las ganancias estimadas totales por zona geográfica, podemos deducir las víctimas estimadas por región geográfica y globales. De lo anterior se desprende el siguiente cuadro.

Del análisis previo podemos concluir aspectos específicos interesantes, por ejemplo: si bien la región Asia Pacífico representa alrededor de un tercio de las ganancias totales globales (34.4 %), el número de víctimas equivale a 55.6 % del total de las víctimas. En tanto otro tercio de las ganancias globales son generadas en economías desarrolladas (31.2 %), lo que significa que tan solo 7.2 % de las víctimas las produce. Lo anterior da cuenta de la tasa de rentabilidad por región geográfica, en la que podemos observar que ciertas regiones son significativamente más rentables que otras.

En este orden de ideas, es conveniente clarificar que las ganancias generadas por la trata y su tasa de rentabilidad son dos conceptos distintos, pero complementarios, que describen la misma naturaleza del objeto. Al respecto, las ganancias se refieren a los recursos económicos generados por el modelo de negocio en un momento y en una zona determinados; mientras que la tasa de rentabilidad se refiere a los recursos generados por una víctima, sea del lugar que fuere.

Estos hallazgos pudieran orientar a que, en los años posteriores, en el cálculo de estas cifras se presente un equilibrio a lo largo del tiempo, esto es, el capital que recibe mayor valor en el mercado tiende a “atraer” al capital donde se encuentra relativamente menos apreciado. Este concepto nos lleva a pensar que el mercado de víctimas en economías desarrolladas tenderá a crecer por causa de una relativa mayor tasa de rentabilidad en el mercado global.

Si analizamos el cuadro anterior y tomamos en cuenta las consideraciones previas, se puede inferir que las tasas de rentabilidad por víctima son distintas en función de la ubicación geográfica. Al respecto, observamos que el mayor peso específico de ganancias anuales totales en el mundo se genera en la zona Asia Pacífico, con un total de 34.4 % del total global, seguido de la zona de economías desarrolladas, con el 31.2 %.

No obstante, si bien ambos montos pudieran ser relativamente similares, cada uno fue generado por un número muy distinto de víctimas; es decir, mientras que en Asia Pacífico las generó el 55.6 % de las víctimas a nivel global, en las economías desarrolladas las ganancias fueron generadas por tan solo el 7.2 % de las víctimas. Lo anterior nos indica que las víctimas en las economías desarrolladas generan una tasa de rentabilidad sensiblemente mayor a las mismas en Asia Pacífico.

Asimismo, una década después, en 2024, la oit publicó su segunda edición de Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, en donde la estimación anual de ganancias totales ascendió a usd 236 000 millones (oit, 2024, pp. 1, 13-15, 22), es decir, hubo un incremento de 57.3 % nominal en diez años, si se considera que la primera edición se publicó en 2014 y en aquel momento se estimó en usd 150 000 millones (oit, 2014a; oit, 2014b). Cabe aclarar que dicho incremento fue calculado en dólares americanos en dos momentos diferentes; esto es, en el reporte de 2014 se registraron usd 150 000 millones, mientras que en 2024, usd 236 000 millones.

Cabe hacer aquí una precisión: si bien ambos montos fueron calculados en la misma moneda, es necesario hacer un ajuste por inflación; lo anterior, con el fin de hacer las cifras comparables a lo largo del tiempo. Por ello, la cantidad en 2021 se ajustó a usd 172 000 millones para facilitar la comparación (oit, 2024, pp. 13, 14). En este sentido, el crecimiento en términos reales de 2014 a 2024 es de 37.2 %.

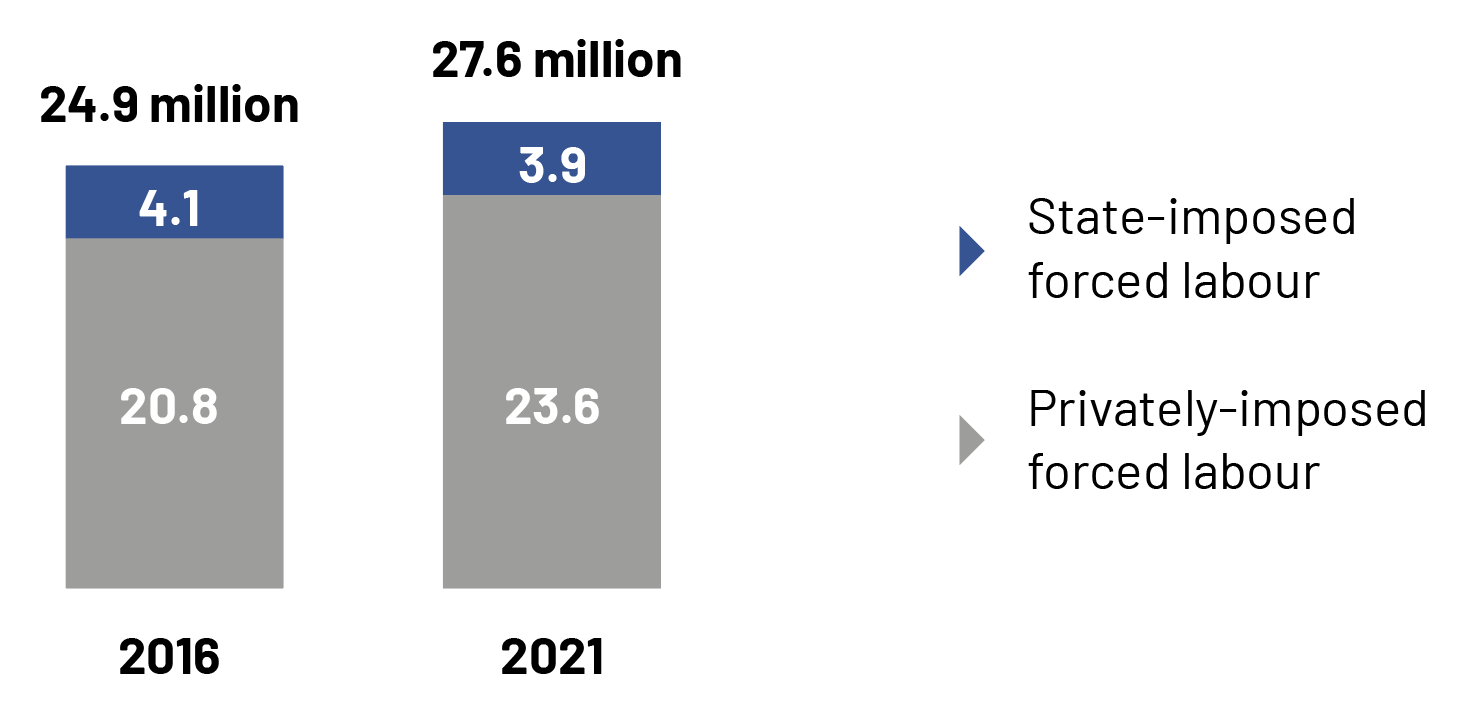

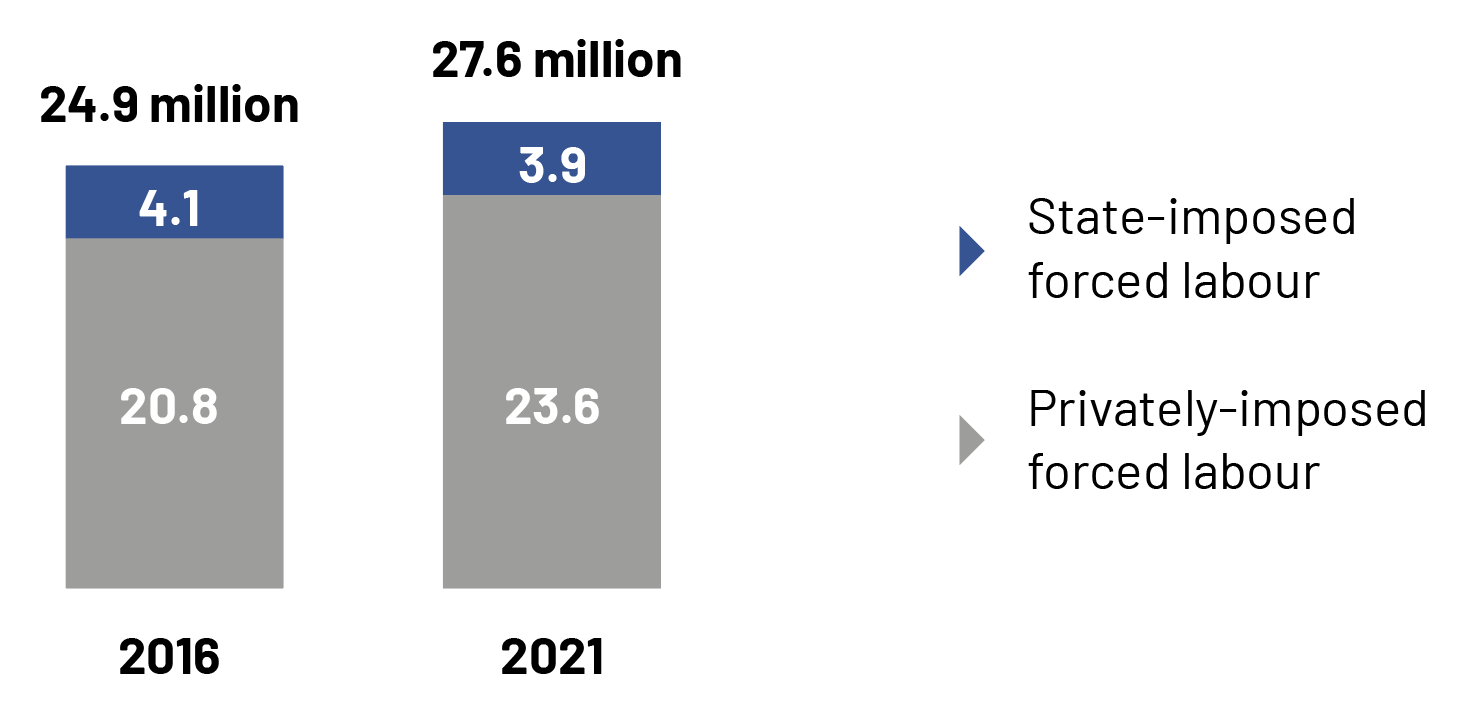

Por lo anterior, el ajuste de montos de usd 150 000 millones a usd 172 000 millones, corresponde exactamente al mismo valor económico en dos momentos diferentes: 2014 y 2024; a este se le aplica un factor de inflación en dólares americanos de 1.378 % anual. Esto es: los usd 150 000 millones equivalen a usd 172 000 millones del año 2014 y 2024, respectivamente, dado que el valor del dinero en el tiempo se erosiona por el efecto de la inflación. La tasa utilizada por la oit sirve para actualizar el monto y hacerlo equivalente, con el fin de realizar un cálculo del cambio porcentual comparable a lo largo del tiempo durante el lapso mencionado: “Inflation-adjusted 2014 total profit of us $ 150 billion is us $ 172 billion in 2021. The inflation adjustment is made using the World Bank Development Indicators, us cpi inflation 2014-2021” (oit, 2024, p. 13). Por tanto, el crecimiento real fue de 42.6 % en los últimos diez años. Respecto a las víctimas, el incremento pasó de alrededor de 20 millones en 2014 a cerca de 28 millones en 2021 (oit, 2024, p. 3), lo cual, en números cerrados, representa un aumento de 40 %.

There were 27.6 million people in forced labour on any given day in 2021. This figure translates to 3.5 people for every thousand people in the world. Between 2016 and 2021, the number of people in forced labour increased by 2.7 million, resulting in a rise in the prevalence of forced labour from 3.4 to 3.5 per thousand people. The overall rise was the product of an increase in the number of people in privately-imposed forced labour.

Figure 1. Number of people in forced labour, by sub-category, 2016 and 2021

Source: ILO, Walk Free and IOM, 2022

Fuente: oit, 2024, p. 3.

The current estimate of illegal profits is based on a total of 23.7 million people in forced labour in the private economy, while the 2014 estimate was based on a forced labour population in the private economy of almost 18.7 million. This represents an increase of 27 per cent in people in forced labour in the private economy in the last ten years. (oit, 2024, p. 13)

Adicionalmente, en las estimaciones de 2014 vimos que, aproximadamente, dos tercios de las ganancias provenían de la explotación sexual, mientras que un tercio se derivaba del trabajo forzoso en sus diferentes modalidades. Así como se explicó la naturaleza de los capitales que, a lo largo del tiempo, se ajusta hacia donde se encuentran valorados de manera superior, vemos que las ganancias por explotación sexual pasan de unos dos tercios del total en 2014 a casi tres cuartos de las ganancias globales en el reporte de 2024. De manera similar, las ganancias por víctima de explotación sexual pasaron de usd 21 800 en 2014 a usd 27 252 en 2024 en términos nominales (oit, 2024, p. 15).

En este sentido, se puede observar, en el primer reporte, que dos tercios (66 %) de las ganancias totales provenían de la explotación sexual, mientras que para el reporte de 2024 este porcentaje aumentó a 73 %, con la aclaración de que este último dato es respecto del 100 % de trabajo forzado, no del universo de la trata. En otras palabras, el 73 % no corresponde a las ganancias derivadas de la explotación sexual respecto del 100 % de la trata, sino al 100 % de labores forzadas, lo que significa que, de este último dato, se desprende que 27 % es explotación laboral y 73 % explotación sexual.

Estas cifras contundentes justifican el estudio de la teoría económica del crimen, pues complementan el modelo biopsicosocial de la conducta criminal con el modelo económico, considerando que, muchas veces, debe pensarse como estratégico el comportamiento de los individuos, pues, salvo en casos extraordinarios, están motivados para maximizar sus utilidades mediante la evaluación de cuatro elementos: beneficios, costos, oportunidades y riesgos, todos relacionados con cometer o no un hecho que la ley sanciona como delito. Estos incentivos y desincentivos varían dependiendo, en gran parte, de la información disponible y de la valoración subjetiva (mental y emocional) que cada uno realiza (Roemer, 2002).

VI. Percepción de impunidad

Si se considera la correlación entre la evolución de la trata de personas y la impunidad —al menos la percepción que se tiene sobre estas—, encontramos que esta última es un factor relevante que modela los incentivos para incursionar en la delincuencia, sobre todo la que es organizada, en este caso, en el mercado de la trata de personas. A nivel global, de 100 % de los casos investigados, se persigue 50 % y se condena 12 % (unodc, 2023, p. 66). En el contexto particular de América del Sur, notamos que se persigue 48 %, mientras que solo se condena 5 %. Para el caso de Asia del Sur y África Subsahariana las tasas de condena son de 4 % (unodc, 2023, p. 66).

Lo anterior revela, entre otras cosas, una significativa tasa de impunidad, que representa bajas barreras de entrada al negocio de la trata. Esto derivado del juego de incentivos en el que la tasa de compensación en el negocio es relativamente alta, puesto que ronda los usd 10 000 anuales por víctima. Si se considera, por ejemplo, una célula con una estimación conservadora de 20 víctimas, se estarían reportando utilidades de usd 200 000 anuales, comparadas con la expectativa de condena que, para el caso de los países en vías de desarrollo, tiende a rondar menos de 5 % de los casos investigados (unodc, 2023, pp. 66 y 106). Estos datos duros, sustentados en evidencia científica, que demuestran que la ganancia es alta y el riesgo es bajo.

VII. Conclusiones

La trata de personas es, criminológicamente, una forma contemporánea de esclavitud, así lo han considerado, en décadas recientes, la mayor parte de los países del mundo, por lo cual el consentimiento otorgado por las víctimas no es causa de exclusión del delito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su artículo 1° la prohibición de la esclavitud y en el artículo 5° la determinación de que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin retribución justa y sin su consentimiento pleno, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. El mismo artículo fija que el Estado no puede permitir ningún contrato, pacto o convenio que implique el menoscabo, la pérdida o el “irrevocable sacrificio” de la libertad de la persona por cualquier causa.

En lo que respecta a los fines del delito de trata de personas, existen complicaciones, puesto que la descripción puede ser tan amplia como cualquier forma de explotación, en la cual cabe todo, o tan ambigua como prácticas análogas o similares a la esclavitud, a pesar de que la cuestión de analogía es improcedente en materia penal. Al respecto, la legislación penal describe una conducta específica, denominada tipicidad, la cual permite la aplicación de la sanción a quien la cumpla con estrictez. Por ello, resulta imposible aplicar la analogía en el derecho penal, pues, en caso contrario, significaría crear nuevos tipos delictuales, vulnerando los principios de legalidad y de seguridad jurídica. La legalidad penal es un límite estricto a la potestad punitiva del Estado, en el sentido de que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos, por lo que las prácticas similares y análogas carecen de validez (Gómez Tagle y Ontiveros, 2004).

Para la prevención de la trata de personas, como de tantos otros crímenes, se deben coordinar acciones interinstitucionales en los tres niveles de gobierno junto con la iniciativa privada, para la superación de la pobreza, la sanción efectiva de la corrupción y la disminución de la impunidad, mediante el acceso generalizado a mejores oportunidades de desarrollo económico, educativo y social. Los extremos de la disparidad económica facilitan la trata, ya que una parte de la población sobrevive en condiciones de alta vulnerabilidad, por su pobreza e ignorancia, mientras que la otra se aprovecha abusivamente del poder que tiene (económico, político, tecnológico).

En cuanto a su atención, deben desarrollarse estrategias de investigación, análisis y comunicación mediante las cuales se expliquen causalmente y, posteriormente, se informen las características diferentes del tráfico y la trata de personas, en las que se destaque que el primero consiste en el movimiento clandestino de individuos a través de fronteras internacionales, en su mayoría de países con economías en transición o en desarrollo. En sentido complementario, se deben crear mecanismos expeditos de denuncia, acompañamiento y protección de las víctimas, que incluya el diseño y distribución de material didáctico en distintos idiomas y lenguas, en el cual se enseñen, de manera sencilla, los derechos de las víctimas u ofendidos en todo el proceso penal.

Después de todo, ciencias como la criminología, el derecho y la economía están obligadas a desarrollar investigaciones interdisciplinarias que permitan analizar, prevenir, atender, controlar, erradicar y, en su caso, sancionar, aquellos problemas que, por un lado, generan ganancias importantes para las organizaciones delictivas y, por el otro, dejan un amplio número de víctimas, directas, indirectas y potenciales, lo que pone en peligro o daña aspectos fundamentales como la dignidad, las libertades y el desarrollo de la personalidad.

VIII. Referencias

Gluyas Millán, Ricardo (2004, enero-junio). “La investigación del lavado de dinero”. Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 8(1), pp. 2-4. https://www.redalyc.org/pdf/309/30980111.pdf

Gluyas Millán, Ricardo (2007). Inteligencia financiera. México: inacipe.

Gómez Tagle, Erick, Marta Torres Falcón, Melissa Fernández Chagoya, Mercedes Peláez Ferrusca, Yuriria Álvarez Madrid, Emilio Daniel Cunjama López y Alan García Huitrón (2019). Miradas de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo protegerse de la trata de personas? [Publicación digital relativa al 10° Concurso Nacional de Dibujo 2018 “Aquí estoy contra la trata”]. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. https://sitios1.dif.gob.mx/procuraduriaDIF/docs/10_Concurso_Nacional_Dibujo.pdf

Gómez Tagle, Erick (2009, enero-febrero). “Prostitución y tráfico de mujeres y niños”. Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, 7, pp. 109-119.

Gómez Tagle, Erick (2016). “Economía y derecho: estudio sobre la trata de personas”. Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, 16, pp. 115-146.

Gómez Tagle, Erick y Estefani Juárez Ríos (2014, julio-diciembre). “Criminología sexual”. ius, 34, pp. 141-165. https://doi.org/10.35487/rius.v8i34.2014.127

Gómez Tagle, Erick y Miguel Ontiveros Alonso (2004). Estudio jurídico-penal relativo a la explotación sexual comercial infantil. Bases para su unificación legislativa en México. México: inacipe, oit, stps.

Katz, Issac (2009). “El costo de la impunidad”. Derecho penal y economía. Memoria del congreso internacional. México: inacipe.

lfcdo: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996, 7 de noviembre). Diario Oficial de la Federación, última reforma 20 de mayo de 2021. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCDO.pdf

López Benítez, Lilia Mariana (2012, enero-febrero). “La trata de personas en la legislación mexicana”. Iter Criminis, 4, 5° época, México: inacipe.

Michel Higuera, Ambrosio de Jesús (2008, enero-febrero). “El fisco ante los delitos de cuello blanco”. Iter Criminis, 1, 4ª. época, México: inacipe.

Quintino Zepeda, Rubén (2010). El libre desarrollo de la personalidad y la explotación sexual comercial infantil a la luz del derecho penal moderno. México: Instituto de Formación Profesional, ubijus.

oit: Organización Internacional del Trabajo (2005). A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ilo Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Ginebra: International Labour Office. https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf

oit (2014a). Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour [Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso]. Ginebra: oit. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm

oit (2014b, 20 de mayo). oit: El trabajo forzoso genera 150.000 millones de dólares de ganancias anuales. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243308/lang--es/index.htm

oit (2024). Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, 2a. ed., International Labour Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_918034.pdf

Roemer, Andrés (2002). Economía del crimen. México: inacipe, Limusa.

Roemer, Andrés (2009). “¿Por qué un análisis económico del derecho penal?”. Derecho penal y economía. Memoria del congreso internacional. México: inacipe.

Silva Ruiz, Gilberto (1991, enero-abril). “La economía subterránea en México”. Acta Sociológica, IV (1), México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

unodc: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2023). Global Report on Trafficking in Persons 2022. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf

unodc (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, Nueva York: onu. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

![]() Revista Mexicana de Ciencias Penales / Número 26 / Año 8 / mayo-agosto 2025

Revista Mexicana de Ciencias Penales / Número 26 / Año 8 / mayo-agosto 2025![]() Paginación de la versión impresa: 97-124

Paginación de la versión impresa: 97-124![]() Las ciencias penales ante la trata de personas II

Las ciencias penales ante la trata de personas II![]() Recepción: 17/02/2025

Recepción: 17/02/2025![]() Aceptación: 26/03/2025

Aceptación: 26/03/2025![]() DOI: https://doi.org/10.57042/rmcp.v9i26.893

DOI: https://doi.org/10.57042/rmcp.v9i26.893![]() e-ISSN: 2954-4963

e-ISSN: 2954-4963 ![]() Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.