SUMARIO

I. Introducción. II. ¿Qué es el inconsciente? ¿Dónde está y dónde es? III. ¿A quién se escucha? ¿Al sujeto, al delincuente o al discurso legislativo? IV. Conclusiones. V. Fuentes de consulta.

i. Introducción

Los actos humanos en mayor proporción de lo que se cree o se está dispuesto a aceptar están severamente determinados aun en aquellas cuestiones que parecen insignificantes o producto del azar (Freud, 1901). Esta afirmación está muy lejos del determinismo a priori y orgánico que planteaban los positivistas (Taylor, Walton y Young, 1997: 39-41, 49, 50), sino que más bien tiene que ver con un determinismo a posteriori que está en relación directa con el hecho de que nada existe sin causa; es decir, ningún acto humano es arbitrario y, por ende, no se puede ni debe explicar la conducta humana por decisiones arbitrarias de una voluntad que escapa a toda causa.

La conducta humana es el producto de todo lo que ha sido la vida del sujeto: recuerdos, olvidos, experiencias y fenómenos que lo atraviesan. Por tanto, se puede considerar que la conducta se puede explicar por la historia del sujeto y por las relaciones tenidas con otras personas; es decir, por el sentido fundamental y particular de esa historia. Es en este sentido que la conducta está determinada a posteriori.

Desde esta perspectiva, el determinismo de la conducta implica que un hecho se puede explicar por el conjunto de hechos que le antecede, y esto no neutraliza que también entra en juego —haciendo sinergia con lo anterior— el libre albedrío. Es importante puntualizar y diferenciar los siguientes aspectos:

- Entendido de esta manera, el determinismo no significa místicamente, como se entendería desde la perspectiva del determinismo a priori, que los actos son como un reloj donde todo lo que se produce necesariamente tenía que haberse producido y por tanto no se puede producir nada que no fuera previsible (Taylor, Walton y Young, 1997: 39-41, 49, 50).

- El determinismo implica aceptar que un hecho puede ser explicado por lo que le antecede, pero no implica que se excluya o niegue el azar, pues este no es la falta de causa, sino que consiste en que hechos de causas independientes se encuentren.

- Los actos y hechos humanos son el resultado de la conjunción sinérgica de una serie de causas que los determinaron, y es precisamente por esta característica que no pueden ser explicados en su totalidad ni comprendidos perfectamente.

- Se puede considerar que en cierta forma los fenómenos y actos humanos están determinados tanto por causas orgánicas como psíquicas. En el primer caso las causas están presentes de manera actual en el organismo, y en el segundo las causas son sociales e históricas. El hombre es entonces, al mismo tiempo que una construcción social, un producto orgánico.

El determinismo psíquico planteado desde el psicoanálisis no plantea una causalidad intencional de carácter finalista que considera las causas como intenciones irreductibles producto de nada y que explican todo. El determinismo a posteriori aquí planteado implica que solo se pueden determinar las causas de un hecho hasta que este ha sucedido, como bien lo demuestra Konrad Lorenz (1986) cuando se refiere a que los mismos movimientos de intención pueden tener diferentes motivadores, y que se entiende que estas mismas causas podrían haber derivado en hechos diferentes, como acertadamente lo evidencia Freud cuando alude a la sublimación. Esto, en contraposición y a diferencia de lo propuesto por el determinismo a priori cuando plantea predecir y determinar el hecho en cuanto a sus causas antes de que este suceda, pretendiendo que necesariamente tenía que producirse y solo de la manera que se produjo y no otro hecho ni de otra manera: por lo tanto, predecible.

II. ¿Qué es el inconsciente? ¿Dónde está y dónde es?

La psique no solo está compuesta por elementos conscientes, también se encuentra integrada por una serie de fenómenos de la vida del individuo de los cuales no se preocupa la conciencia pues son egodistónicos (incompatibles con la idea que tiene el sujeto de sí mismo). Sin embargo, no por ese hecho están ausentes. Se han reprimido y pasado al olvido, pero no porque se hayan borrado, sino que se han excluido por su incompatibilidad con la vida consciente; por lo tanto, siguen operando independientemente de que los sujetos no estén conscientes de estas experiencias, las cuales constituyen el inconsciente. Pueden ser afectos, pensamientos o pasiones desconocidas que evidencian su operancia por sus efectos y resultados en la vida del sujeto. En todo caso, la génesis de los problemas con el término inconsciente está en el hecho de que eso inconsciente es maleable y huidizo, pero siempre presente y evidente.

El inconsciente es aquello inaccesible a la conciencia porque es incompatible con el yo positivo y por tal razón se reprime; no obstante, es dinámico, operante y está vivo en la psique del individuo. Es importante distinguir que aquello que no está en la conciencia pero que le es accesible, recuperable y puede ser abordado para tenerlo disponible cuando se requiere no es inconsciente, es preconsciente. Por ende, no está actualmente en la conciencia, pero a voluntad se hace consciente; en cambio, el inconsciente no está disponible y no se hace consciente a voluntad.

A. ¿Dónde está y dónde es el inconsciente?

Actualmente, para contestar esta pregunta es posible apoyarse ahí donde el momento “histórico-epistémico” no le otorgo apoyo a Freud; esto es: la topología y lingüística lacaniana.

Se puede decir que en Freud el inconsciente es un lugar donde se depositan las pulsiones, los deseos, el ello, el yo, el superyó, las catexias, etcétera.: una especie de silo donde habita la esencia no sabida y desconocida del propio sujeto. Pero Lacan pone el acento del inconsciente en la analogía de su estructuración con el lenguaje, con lo que pasa a ser una cadena de significantes que a cada momento y a cada significante da cuenta de aquello desconocido y no sabido que habita al sujeto (Ritzer, 1997: 239-241) y que se manifiesta en los lapsus, síntomas y sueños que aparecen en el discurso no escuchado que acude desvaneciendo al sujeto desde estas formaciones y representaciones que son las únicas vías que dan cuenta de eso inconsciente.

En este punto, es insoslayable destacar que: “la representación […] forma parte de esta constelación significante” (Kozicki, 1993: 8). Por tanto, el inconsciente es en sus formaciones-representaciones y por eso aparece allá y luego aquí: “Resulta útil emplear aquí la distinción de Mead entre conducta encubierta y conducta descubierta. La conducta encubierta es el proceso de pensamiento, que implica símbolos y significados. La conducta abierta es la conducta real de un actor” (Ritzer, 1997: 241).

Con el inconsciente sucede como con el principio de incertidumbre de la física atómica; es decir, tal como una partícula atómica, sabemos que “ahí anda”, pero al momento de señalarla ya está en otro lugar pues está en movimiento y no es estática. Es por esta característica que apenas se puede ubicar, y cuando se ubica generalmente solo es a posteriori; no obstante, sus movimientos señalan su campo de acción: aparece en un lugar solamente para referir y señalar otro, pues su función a través de la interpretación es señalar a otra cosa, en la que como punto de capitonado se apuntala y se constituye con esa cualidad de ser inconsciente.

Así pues, como el inconsciente se revela con sus movimientos de ida y venida dentro de su campo de acción también se rebela a través de anunciarse y enunciarse mediante estos mismos movimientos. Se rebela porque en su decir la enunciación rebasa lo enunciado, pues señala a esa otra cosa que no solo es desconocida y no sabida, sino que es también aquello que el sujeto no sabe que no quiere saber.

Lo planteado permite decir que el inconsciente está en el sujeto habitándolo, y que es en el discurso que no se escucha del sujeto.

III. ¿A quién se escucha? ¿Al sujeto, al delincuente o al discurso legislativo?

Se puede afirmar que los actos delictivos —en tanto actos— en general ocurren en razón de la ausencia de una palabra operando en el lugar donde el acto encuentra realización. Leído desde la ley jurídica, el acto es significado ilegal y dicho delictuoso. En ausencia de otra la palabra de la Justicia es la operante produciendo la significación del sujeto por la enunciación de su acto. Inscripto así un sujeto como Sujeto del Delito queda entrampado en éste cuando su acción es confirmada por otra y dicho como tal. Queda firme y cerrado el circuito en tanto el sujeto y su acto sean leídos en términos de Sujeto del Derecho —en términos excluyentes—: con la ausencia de otra consideración que implique su condición penal en el matrizado que de inscripción de palabra registra en su constelación significante histórico individual. (Degano, 1993: 56-57)

Cuando las instituciones proponen rehabilitar al delincuente se atiende principalmente a la demanda que nace de una norma jurídica, social y moral; pero nunca se trabaja con la demanda del sujeto. La demanda institucional y social exige al “experto” que logre cambios en aquel sujeto que violó la ley; el problema medular en esto radica en cómo se hace para generar interés en el sujeto para con su tratamiento, pues dicho sujeto no llega por su propio deseo, sino por una obligación impuesta desde afuera y ajena a sus intereses: como requisito del sistema.

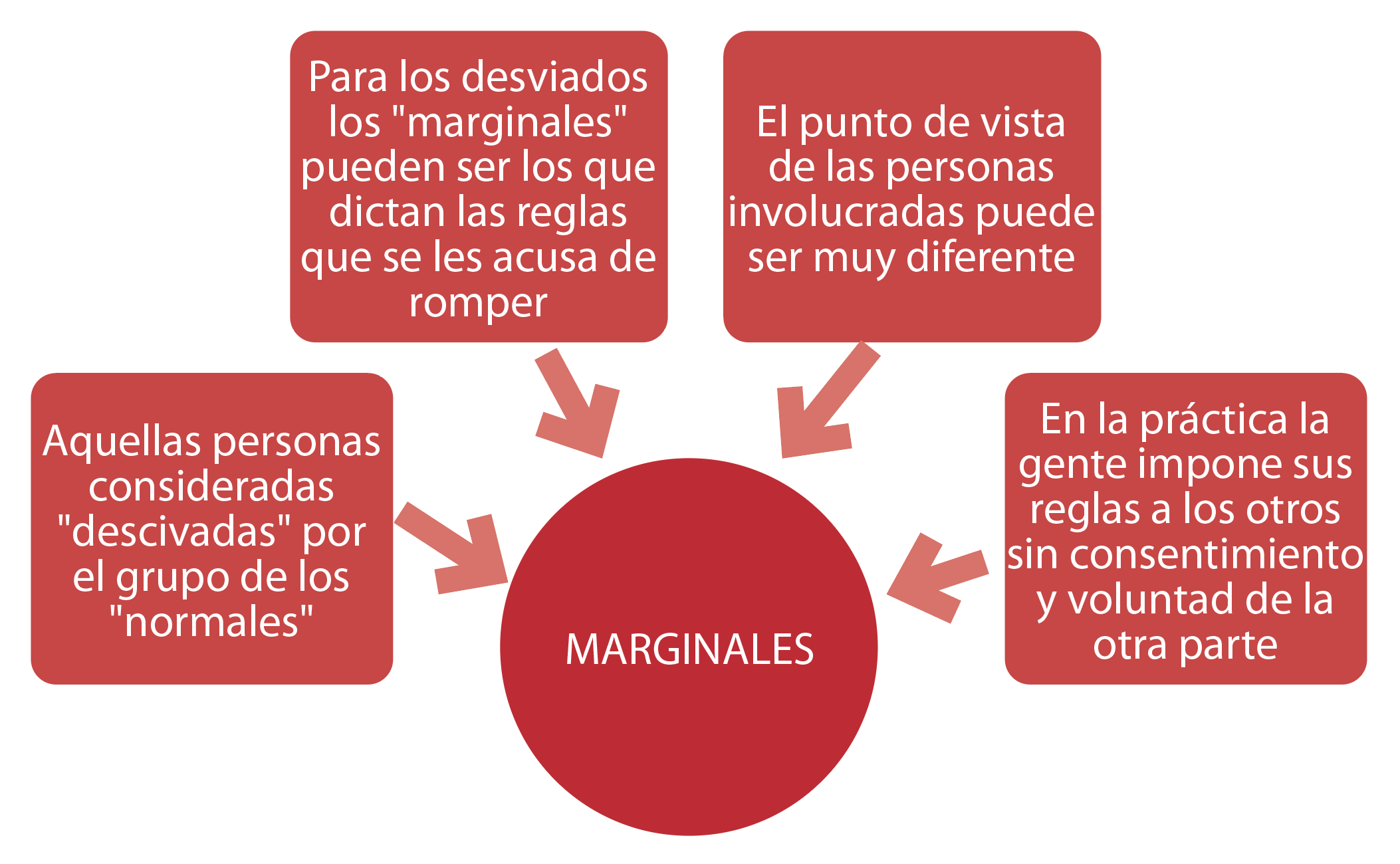

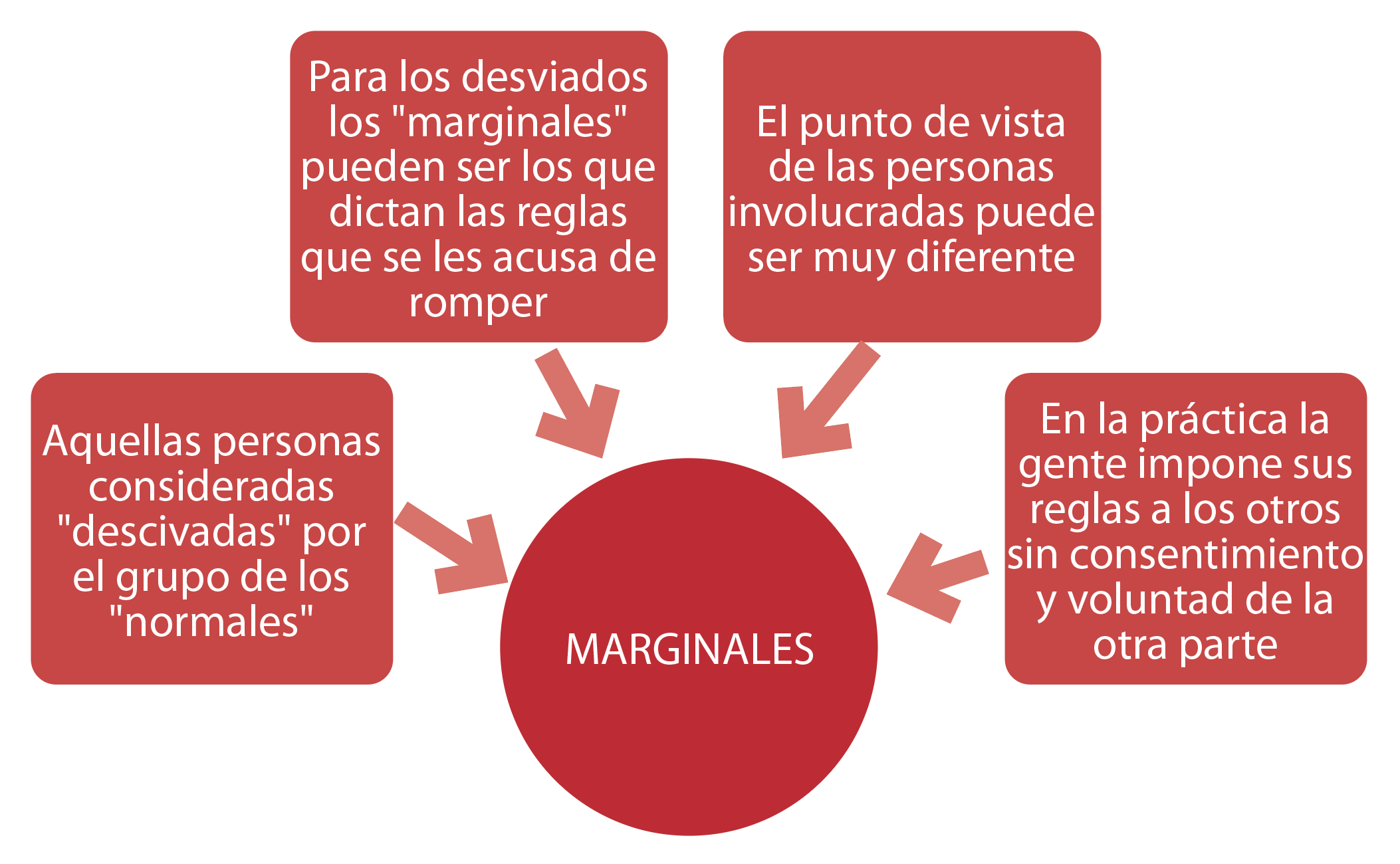

De acuerdo con Gustavo Vaquera (2002), el acto delictivo implica una transgresión de la ley, lo que hace que el acto delictivo desde la subjetividad del sujeto transgresor sea un segundo momento, siendo que —siguiendo todavía a Vaquera— el primer momento estaría representado por la inscripción de la ley en la psique del sujeto transgresor pues no se puede transgredir lo que no se ha inscrito. Sin embargo, esto no es absoluta y necesariamente así, pues hay quien transgrede la ley sin haberla inscrito en la psique, cuestión de la que nos alerta Howard Becker (2009) al cuestionar el origen de las reglas (Figura 1) en el sentido de poner sobre la mesa el hecho de que necesariamente las reglas no lo son tal para el transgresor (págs. 34-37):

Figura 1.¿Las reglas de quién?

Fuente: Elaboración propia con datos de Becker (2009)

Lo cual significa que cuando un sujeto comete una conducta tipificada por la ley como delito no necesariamente conlleva, per se, un conflicto con la ley que orille a realizar actos contrarios a las normas. No obstante, más allá de si la ley está o no inscrita en el sujeto transgresor, lo que es un hecho es que estos sujetos son etiquetados por la vía de ser los otros, los desviados. Además, por el hecho de cometer actos legislados como contrarios a las normas establecidas por la ley, son también —y en contra de su voluntad— inscritos en los procesos de criminalización, considerando aquí, para hacer esta inscripción y principalmente por influencia del positivismo, solo la objetividad con que el sistema legisla sus normas y no la subjetividad con la que el sujeto se inscribe en su entorno social:

Los hombres del derecho a lo largo de toda la historia de la civilización, y especialmente en los dos últimos siglos por la influencia del positivismo, han tratado de regular la relación del sujeto con la ley desde el paradigma de la objetividad. Toma de posición que, sin ningún menoscabo, deja de lado la subjetividad. (Vaquera, 2002: 8-9)

Lo anterior conlleva, siguiendo a Virginia Schejter (2005: 263), una dimensión epistemológica y una dimensión política. La primera hace referencia a las formas de pensamiento instituidas en los integrantes de la institución, y la segunda hace referencia a la dinámica de fuerzas que intentan imponer un modo de pensar: “Claudia Salazar Villava, una autora mexicana, dice que cada uno habla desde la marca dejada por su logos: psicólogos, sociólogos, antropólogos, hablan desde el sello que deja la institución de su profesión en una lógica que establece identidad: su logo” (Schejter, 2005: 263-264).

En este sentido, el acto criminal ¿es realmente una agresión al otro o una reacción defensiva a una intrusión? Pero, entonces, ¿por qué la gente “normal” no pasa también al acto criminal cuando tiene una reacción defensiva? ¿Es porque puede cumplir en lo simbólico, lo imaginario o en lo real su deseo a través de los sueños, lapsus o fenómenos psicóticos respectivamente? Posiblemente estas consideraciones funcionen como válvulas de escape que permiten evitar el acting-out criminal, pero queda claro que ineludiblemente se anuncia algo más que determina esa tendencia o posibilidad presente en algunos sujetos y que niega toda consideración a la norma, permitiéndoles manifestar toda clase de emociones hostiles.

Cuando se trabaja posicionándose desde el discurso institucional con la delincuencia o el delincuente, el misterio y el acento no deben estar necesariamente en descubrir al criminal, pues estos son etiquetados y designados así a priori (Becker, 2009: 28-34). El verdadero acento debe estar en eso que se desconoce y que desconocen también los criminales, que es el motivo que los indujo a cometer el crimen en cuestión.

Considerando el acting-out que subyace a un acto delictivo como una extensión del acto fallido y del lapsus, posteriormente el sujeto puede enunciar “no quise decir eso… no quería hacerlo”. La cuestión a considerar aquí es: ¿entonces quién sí quiso? En cuanto qué se hizo y se dijo, ¿quién o qué habla haciéndose escuchar en el acto fallido o en el lapsus cuando el sujeto no quiere hacer o decir lo que hace y dice? Es aquí cuando la conciencia descuida y relaja su cordura, que emerge el deseo evidenciando las emociones inaceptables que se debían de-tener bien controladas.

De esta manera, se puede decir que un acto criminal manifiesta una demanda que es ignorada por el mismo sujeto y hace por medio de este acting-out que conlleva per se la existencia de una demanda en el sujeto, pero muy distante y diferente de la que se piensa en la propuesta institucional; por tal, no es una demanda de tratamiento, sino que requiere resignificarse para ser ubicada en su lugar y sentido, pues no en balde el propio sujeto ha venido planteándola por cierto tiempo a través de una serie de actings criminales; es decir, de-forma velada y camuflada.

Entonces, la demanda en el sujeto que comete un acto criminal existe, y si no se le atiende insiste en el saber inconsciente que no se apoya en este insistir, sino en el rastro que deja per se está insistencia; es decir, no se apoya en ninguna verdad, sino en la repetición de la insistencia, en la medida en que la insistencia se modula y constituye en cuanto y como verdad (Lacan, s/f: 11).

Sobre la base de las consideraciones arriba expuestas, se debe considerar desde dónde se debe posicionar para trabajar con un sujeto que ha cometido un acto criminal: ¿desde la demanda moral y social que a priori etiqueta como delincuente o desde la demanda del sujeto? El caso es que si el “experto”, inmerso o no en los ámbitos institucionales, continúa posicionándose desde la perspectiva institucional que atiende a la demanda que nace de la norma jurídica, social y moral de “rehabilitar” al “delincuente” solo se continuará proyectando en el sujeto una serie de reproches y etiquetas (Becker, 2009: 28-34) so pretexto de querer “ayudarlo” y hasta “cambiarlo”; y desde ahí se intervendrá escuchando no a un sujeto, sino a un delincuente que lo es tal por efecto de la ideologización que impone el discurso legislativo que legitima la intervención-vigilancia que el Estado ejerce a través de la gestión de la vida (biopolítica), derivando a los “delincuentes” al proceso de conformación y normalización que constituye el sistema de salud mental representado y aterrizado en la prevención, readaptación, reinserción, rehabilitación y/o en lo general todas las ideologías “Re”; a través del discurso jurídico-penal.

A. La interpretación ante el criminal y su criminalidad

Ahí donde aparece el sin sentido surge la interpretación, y esto es lo que sucede en los individuos, la sociedad, la institución y el sistema ante la incomprensión de la lógica puesta en juego en el acting-out del sujeto delincuente. En esa búsqueda de la “verdad” se pierde de vista que la interpretación es de quien la hace y por tanto tiene que ver más con los “perjuicios e ideologías” que habitan a quien la hace y no con las que habitan a quien es interpretado. Se debe destacar, para no salir de la dinámica en juego, que el acting-out contiene per se al síntoma que está ahí, aunque no haya a quien dirigirlo, pues tiene que ver con el goce del propio sujeto y con que este síntoma es ya interpretación de algo que no se puede decir por otro lado ni de otro modo. Es por esto que hay que conducir al síntoma (entiéndase acting-out) al sentido que tiene, es decir, desinterpretarlo; porque, si se pretende interpretar, lo que termina sucediendo es una sobreinterpretación que se aterriza en darle un símbolo al símbolo y un significado al significado, llevando a que la interpretación se concrete en un dominio vinculado a la lógica del significante y a la estructura del lenguaje de Otro (un gran Otro) y no al efecto del significante y de su lógica original (la del acting-out del sujeto delincuente).

La pregunta comenzará quizás igual que en el “caso Dora”: ¿Cuál es en esto la parte suya? Y entonces un análisis, aún en los casos “patológicos” del delincuente, irá en la dirección de que el sujeto integre su verdadera responsabilidad, su lugar en el acto. Respecto a la punición: “quizás sea más humano dejársela encontrar a él mismo” (Manasseri, 1993, pág. 36)

En esta búsqueda de la “verdad” no se advierte, por un lado, “que en el saber no necesariamente esta la verdad”, y por el otro —como Lacan anunciaba— que la “verdad” es un decir a medias en cuanto a que pertenece a lo Imaginario y que lo Imaginario es falso, en relación con lo Real (Lacan, s/f: 10):

La verdad es que no se puede decir la verdad, porque lo único que se puede es decirla a medias. […] Pertenece a lo Imaginario en cuanto lo Imaginario es el segundo falso, en relación con lo Real […] Veamos, pues, bien este punto: la verdad está limitada de un lado, y por esta razón es un decir a medias. En cambio, del otro lado no tiene límite, está abierta. Y por ello puede habitarla el Saber Inconsciente, ya que el Saber Inconsciente es un conjunto abierto. (Lacan, s/f: 10-11)

Añadiendo a esto, por si no fuera ya suficiente sesgo, que en la interpretación que nace de la reacción ante el criminal y su criminalidad se articula la puesta en juego del imaginario de Otro, ese un gran Otro representado en lo Real y Simbólico por la Ley.

De tal suerte es la dinámica de la reacción ante los actos y sujetos criminales, que se considera todo lo factible de considerar, pero desde la perspectiva y discurso del Otro-otro sin dar posibilidad de escuchar al sujeto delincuente para que este manifieste en su discurso lo que le habita. El problema está en que quien lo oye no le escucha, pues se encuentra perdido en la navegación que se le impone a través del discurso que lo atraviesa, por un lado desde la institucionalización y por otro desde el sistema al que se suscribe, determinándolo y sesgándolo en su apreciación e improntándole a la vez, desde el contenido del discurso que ya lo ha atravesado, una serie de afirmaciones que no se pueden comprobar y que se toman como “verdad”.

Así, cuando un discurso hace una afirmación que se toma como “verdad” de algo que no se puede comprobar y además se da por sentado unilateralmente, la responsabilidad de enunciar lo que no se puede comprobar es de quien enuncia. Perdiendo de vista esto, mal se hace cuando se pretende hacer de esta enunciación una interpretación-verdadera y una sentencia vitalicia, ambas basadas en la certidumbre anticipada (Lacan, 1989) e inadvertida de interpretación y desciframiento del inconsciente que pretende establecer leyes que mediante teorías permitan a través de la generalización predecir y por ende “tratar” el acting-out del sujeto delincuente. Con esto, se coloca a este supuesto imposible en el lugar del “santo grial” como solución a esta situación, donde el problema real surge de no escuchar al sujeto, perdiendo de vista que —como ya se dijo—: la interpretación es de quien la hace y que —mientras no se tome en cuanto a la interpretación— “el caso por el caso”, per se a sus significados y significantes que le son propios, cualquier interpretación y cualquier intervención, en cuanto a sus resultados y alcances, solo estarán condenadas a priori al fracaso.

IV. Conclusiones

La conducta y los actos humanos son explicables por sus causas y hechos psíquicos, los cuales son en gran medida inconscientes, siendo que estos —como Freud decía— solo se pueden conocer cuando se abren nuevos ojos y oídos para mirar y escuchar (no ver y oír). Es posible encontrarle explicaciones a lo que inicialmente puede parecer arbitrario, pues cuando se mira y escucha se comprende que las personas no pueden ni guardar y mucho menos ocultar conservando en total secreto lo que les habita, pues aquello que callan con la boca hace síntoma en diversas formas y sentidos como si se asomara de pies a cabeza desde todos los poros del cuerpo. El individuo expresa y externa lo que ve en todo lo que hace pues, ineludible y permanentemente, es un conjunto de signos —por ende, descifrable—, donde el acento del problema debe estar anclado en el hecho de descifrar a posteriori y no sucumbir ante la tentación de hacerlo a priori.

“Los problemas son reales, el ‘delito’ es un mito” (Larrauri, 2000b: 198), puesto que lo que se reconoce como delito no es ontológico, debido a que desde el deber ser se tipifican diversas conductas relacionadas con una serie de problemas o conflictos sociales (Larrauri, 2000b: 198). El punto que hace la diferencia está en que es necesario basarse en la evidencia, pues el tipo de errores cometidos en el pasado no tendría cabida si se atendiera a esta. Ceñirse literalmente a la teoría como un eje y no como un referente solo bloquea y no permite que fluya ese sentido de juego del que habla Bourdieu (Giménez, 1997: 9-11) en relación con la gramática generativa de Chomsky (Giménez, 1997: 6-7).

Así mismo, la imposibilidad siempre será una variable real en juego mientras existan: 1) una incongruencia de las relaciones entre lo que sucede y las acciones que se toman para afrontar los hechos; y 2) una negación para comprender que cambiar la ideología y los principios de las personas es una especie de evangelización impuesta y, por ende, no tiene la menor esperanza de acertar al blanco, pues este es ficticio. Es decir, mientras se parta de una posición irruptora, intrusiva e impuesta que, además de ostentar el poder y el saber, es etnocéntrica e intolerante con la diferencia, no podrá alcanzarse la congruencia entre hechos y acciones y, por ende, no se podrá aspirar a una reacción en cadena basada en el anhelo-imaginario del control-prevención a partir de la manipulación de la causa-efecto.

Mientras no se entienda que esto no pasa de no ser más que un “mito fundacional”, se estará actuando sobre la base de “Una cientificidad que no se da cuenta que su relación con su objeto de estudio es más metafísica que realista” (Young, 1993: 41), y esto implica “no poder ver de qué modo las variables generales se unen de una manera muy específica, que tiene sentido, en una situación particular” (Lea y Young, 2001: 14).

Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas, también se deben considerar los intereses, los motivos, la ideología y la escala de valores de los “etiquetados como delincuentes” (Larrauri, 2000d), pues muy posiblemente todas las propuestas dan por hecho que estos están inscritos en el mismo orden ideológico y de valores de quienes legislan y organizan el poder, y mientras las propuestas partan de esta perspectiva, todas ellas estarán irreductiblemente condenadas al fracaso, pues solo se estará constituyendo, construyendo y formalizando una criminalización en función y sobre la base de la función simbólica del derecho penal (Larrauri, 2000a). En todo caso, cabe señalar que: “En breve, la cuestión no estriba como señala Cohen […] en abandonar estos ‘absurdos ejercicios teóricos’ sino en abandonar la absurda pretensión de que nuestra teoría nos ‘indicará el camino a seguir’” (Larrauri, 2000c: 240); al respecto cabe tomar en cuenta lo que puntualizan Lea y Young (2001):

Los problemas se evalúan en términos de la subcultura existente y a fin de intentar una solución para los problemas que se perciben, éstos deben evaluarse teniendo en cuenta la subcultura existente y los cambios subculturales a lo largo del tiempo. El delito es una forma de adaptación subcultural que ocurre cuando las circunstancias materiales obstruyen las aspiraciones culturales y donde las alternativas que no implican la comisión de delitos no existen o resultan menos atractivas. (p. 14)

Si bien es cierto que existe un bagaje social y cultural que determina al sujeto, también lo es que el bagaje genético, hormonal y neuronal también lo determina (Bandura y Walters, 1974: 27-29). Es decir, el determinismo es recíproco, pues todas las variables que constituyen la psique y la personalidad de un sujeto se determinan mutuamente y dinámicamente en diferentes grados, proporciones y combinaciones: “Por otra parte, los factores biológicos y bioquímicos interactúan evidentemente con las variables de aprendizaje social de una forma sutil que muchas veces han infravalorado hasta los teóricos que pretenden dar interpretaciones biosociales del desarrollo humano” (Bandura y Walters, 1974: 27).

No obstante, cuando un organismo nace —independientemente de la naturaleza de ese organismo—, no es una tabla rasa pues contiene per se una fisiología de la conducta heredada genéticamente y que constituye una serie de cualidades, tendencias y comportamientos innatos (¿instintos o inconsciente?) que han sido moldeados por la filogenia a través de millones de años.

Pero ¿qué significa esto y a qué viene a colación? Aunque a algunos les cueste trabajo reconocerlo y aceptarlo, la influencia de la variable social siempre estará limitada y condicionada en sus alcances en cuanto al punto de arranque y de llegada a los límites establecidos por el bagaje genético, hormonal y neuronal (Bandura y Walters, 1974: 27-29). Como ejemplo de lo mencionado, aquellos lectores interesados pueden revisar el caso de David Reimer (1965-2004), donde el psicólogo John Money, basándose en la teoría de que “la identidad sexual puede ser aprendida”, sugirió el cambio de sexo en un bebé varón y su crianza como mujer (Contardi, 2012; Regader, 2015); caso que dejó en claro que “los determinismos deben ser siempre cuestionables” (Regader, 2015). Si lo anterior no fuera así, siempre sería posible para los defensores del aprendizaje social desarrollar en un pez la habilidad de trepar árboles o que una cebra parida y criada en una manada de leones terminara por aprender a cazar y comer carne. Entonces pues, no en balde se dice por ahí que hormona mata neurona.

V. fuentes de consulta

Bandura, A. y Walters, R. (1974). “El Enfoque Socio-Comportamental: La interacción de variables de aprendizaje social y biológicas”. En A. Bandura y R. Walters, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad (pp. 27-29). Alianza Editorial. Recuperado el 01 de diciembre de 2016, de http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/aprendizaje_social_desarrollo_de_la_personaliad_albert_bandura_richard_h_walters.pdf

Becker, H. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. (J. Arrambide, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Siglo xxi Editores.

Contardi, S. (2012). “La investigación sobre David Reimer y la identidad de género: El sexo no es un constructo social”. Centro de bioética: persona y familia. Recuperado el 21 de marzo de 2017, de: http://centrodebioetica.org/2012/05/la-investigacion-sobre-david-reimer-y-la-identidad-de-genero-el-sexo-no-es-un-constructo-social/

Degano, J. (1993). “El acto y la sanción penal”. En J. Degano, J. Gardella, G. Rodriguez, A. Manasseri, R. Saunier, S. Gonzalez, . . . F. Rodriguez Falguera, El sujeto y la ley: y otros temas psicológico forenses (pp. 53-58). Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Freud, S. (1901). Psicopatología de la vida cotidiana (Vol. VI). Argentina: Amorrortu Editores.

Giménez, G. (Junio de 1997). La sociología de Pierre Bourdieu. Recuperado el 21 de marzo de 2017, de http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf

Kozicki, E. (1993). “Prefacio”. En J. Degano, J. Gardella, G. Rodriguez, A. Manasseri, R. Saunier, S. Gonzalez, . . . F. Rodriguez Falguera, El sujeto y la ley: y otros temas psicológico forenses (págs. 5-9). Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Lacan, J. (1989). Escritos I: El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada: un nuevo sofisma. México: Siglo xxi Editores.

Lacan, J. (s.f.). “Decir a medias”. Lust: Temas de Psicoanálisis, 0, 5-13.

Larrauri, E. (2000a). “La función simbólica del derecho penal: el paradigma de la nueva criminalización”. En E. Larrauri, La herencia de la criminología crítica (pp. 216-230). Madrid, España: Siglo xxi Editores.

Larrauri, E. (2000b). La herencia de la criminología crítica. Madrid, España: Siglo xxi Editores.

Larrauri, E. (2000c). “La tarea del criminólogo crítico: ¿Qué hacer?”. En E. Larrauri, La herencia de la criminología crítica (pp. 236-243). Madrid, España: Siglo xxi Editores.

Larrauri, E. (2000d). “Un cambio de paradigma: El labelling approach”. En E. Larrauri, La herencia de la criminología crítica (pp. 25-38). Madrid, España: Siglo xxi Editores.

Lea , J. y Young, J. (2001). ¿Qué hacer con la ley y el orden? (M. B. Gil, & M. A. Ciafardini, Trads.) Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto.

Lorenz, K. (1986). Sobre la agresión el pretendido mal. México: Siglo xxi Editores.

Manasseri, A. (1993). “Mesa Redonda: ‘El Sujeto y la Ley’”. En J. Degano, J. Gardella, G. Rodriguez, A. Manasseri, R. Saunier, S. Gonzalez, . . . F. Rodriguez Falguera, El sujeto y la ley: y otros temas psicológico forenses (pp. 19-36). Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Mulet, J. M. (10 de mayo de 2012). “El aberrante experimento del Prof. Money”. NAUKAS: ciencia, escepticismo y humor. Recuperado el 21 de marzo de 2017 de: http://naukas.com/2012/05/10/el-aberrante-experimento-del-prof-money/

Muñiz Oller, M. B. y Cornejo Díaz, D. (11 de julio de 2018). “¿La decadencia de las ideologías ‘re’? El ideal resocializador y la apertura a nuevos horizontes del poder punitivo”. Critica y Resistencias. Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos (6), pp. 74-89. issn: 2525-0841.

Regader, B. (2015). “El experimento más cruel de la historia de la Psicología: David Reimer”, Psicología y Mente. Recuperado el 21 de marzo de 2017 de: https://psicologiaymente.net/psicologia/experimento-cruel-psicologia-david-reimer#!

Ritzer, G. (1997). “Interaccionismo Simbólico: Principios Básicos”. En G. Ritzer, Teoría sociológica contemporanea. (M. T. Casado Rodríguez, Trad., p. 237-255). D.F., México: McGrawHill.

Schejter, V. (julio/diciembre de 2005). “¿Qué es la intervención institucional?: La psicología institucional como perspectiva de conocimiento”. TRAMAS: Subjetividad y Procesos Sociales (25), pp. 259-265. Recuperado el 28 de septiembre de 2016 de http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=864&archivo=6-64-864gax.pdf&titulo=%C2%BF%20Qu%C3%A9%20es%20la%20intervenci%C3%B3n%20institucional?

Taylor, I., Walton, P. y Young, J. (1997). “El determinismo del comportamiento”. En I. Taylor, P. Walton y J. Young, La nueva criminología: Contribución a una teoría social de la conducta desviada (A. Crosa, Trad., pp. 39-41; 49, 50). Buenos Aires: Amorrortu editores.

Vaquera, G. (2002). El sujeto transgresor de la ley: aportes psicoanalíticos para penalistas y criminólogos. Tucumán, Argentina.

Young, J. (1993). “El fracaso de la criminología: la necesidad de un realismo radical”. En L. Hulsman et al., Críminologia crítica y control social: 1 El poder punitivo del Estado (pp. 7-41). Rosario, Argentina: Editorial Juris.